三秦都市报-秦闻讯(记者 石喻涵 马昭 程霜)“动动手指,就能全方位‘端详’这些上亿年的化石。”陕西师范大学长安校区内有一座小众又特别的博物馆。说小众,是因为里面展示了包括化石在内的各种石头;特别之处在于,通过数字化的形式,这些石头会“说话”。

“世界博物馆日”前夕,记者5月16日来到陕西师范大学地理学国家级实验教学示范中心岩矿博物馆,了解石头“触网”的故事。

石头有了二维码

推开陕西师范大学长安校区格物楼北门,映入眼帘的是140余件矿物标本陈列,旁边还有一块由15块55寸拼接屏组成的智能大屏。继续前行来到穹顶大厅,便能看到红外智能交互设备、透明多媒体展柜以及摆放着20余块大型标本的透明展柜,无声地讲述着地球“往事”。

这里的石头,有的拼“出身”。芦木化石作为岩石中的远古印记,历经亿万年地质变迁,将植物的“出身”以岩石纹理封存,成为解读地球早期生态演化的珍贵“密码本”。

有些石头有“故事”。以蓝铜矿、孔雀石为例,作为颜料原料,它们质地相对较软,磨成粉末后,被绘制成了《千里江山图》中的“青山绿水”,在艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

还有些石头并排展示——雪色的白云岩似凝固的浪花;棱角分明的花岗岩如打磨过的宝石;红橘交织的正长石纹路,恰似凝固的岩浆脉络……

“每块石头都有专属的‘数字档案’。”陕西师范大学地理学国家级实验教学示范中心教师王瑞媛一边讲解,一边用手机扫描标本旁的二维码。

手机屏幕上,3D建模的矿物标本即刻开始360度旋转,表面的纹理、色泽变化清晰可见,让抽象的地质学知识变得可触可感。

陕西师范大学地理科学与旅游学院实验中心主任李敏睿介绍,目前馆内已建成包含500余种矿物、岩石、化石的数字化资源库,从动态生长模拟到内部结构拆解,全方位解码地球的“无字天书”。

让冰冷的石头“活”起来,可不是件容易事。

陕师大地理学国家级实验教学示范中心岩矿博物馆技术顾问高峰介绍,单块矿石的拍摄素材就多达二三十张,团队采用“白模扫描+纹理映射”技术,先根据矿石特性运用多种3D扫描设备构建标本骨架,再通过专业相机捕捉细节,最后经算法合成,才能最终呈现逼真的动态效果。

与传统岩石博物馆相比,这座博物馆突破了时空限制。“以前隔着玻璃只能看个大概,现在通过手机就能无死角观察。”陕西师范大学地理科学与旅游学院2021级的本科生高若晗向记者展示着博物馆的小程序“岩矿云博”,其中的动态标本库支持随时浏览。

值得一提的是,依托馆内数字化资源,已有多所学校的中小学生走进这里,它成为科普教育的“移动宝藏”。

三代人的“守”与“变”

从收集第一块标本到建成数字化智慧展馆,这场与石头的“对话”,承载着一代代地理人的情怀与坚守。

上世纪50年代,当时的陕西师范大学地理系从原西北大学师范学院史地系接收了部分岩矿标本,购置了我国主要矿床成系列的矿床标本和上百种化石标本,特别从德国购买了5套200种矿物晶形标本,是地质实验室最初的教学标本资源。

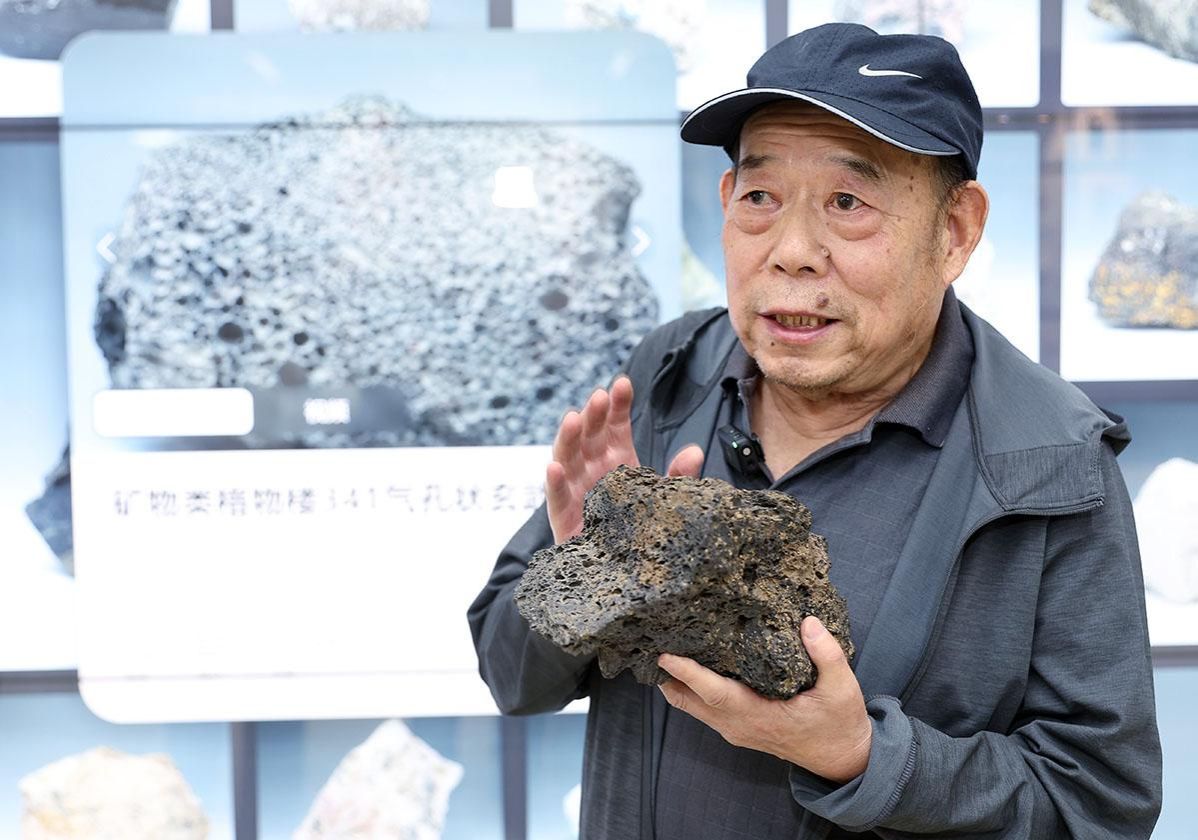

时光回溯到1980年夏天。在全国高校地质教研会上,陕西师范大学教师刚雅芳、吴成基与全国同行一起前往黑龙江五大连池火山考察。彼时,考察队踏入火烧山,脚下是广袤的石海,岩浆冷却后形成形态各异的熔岩,在多次的岩浆活动扰动下形成翻花石。

“四周几乎全是喷出的岩石,大家在石海中穿梭,精心挑选每一块标本,行走艰难,稍不留神不是崴脚就是被石头扎伤。”如今已经是陕西师范大学地理科学与旅游学院教授、博士生导师的吴成基回忆。

这些从五大连池带回的珍贵岩石,开启了学校岩矿收藏的序幕。

此后数十年,老一辈师生们翻山越岭,用脚步丈量大地,又不断采集补充标本,为学科发展“捡”出了根基。

如今,李敏睿接过了守护标本的接力棒。“很多石头的采集几乎与学校同龄,是老前辈们近80年的心血结晶。”她深知,不能让这些“明珠”蒙尘。

当看到陕西考古博物馆的互动展陈,李敏睿灵感迸发:“为什么不让参观者亲手触摸标本,沉浸体验?”于是,让石头“说话”的创意应运而生。

李敏睿带领团队对标本进行系统整理、建档、上传数据库。“仅石头的简介加起来就有12.5万字,在吴成基教授的帮助下,查阅了《地球科学大辞典》,前后修改近十个版本。”李敏睿说。

随后,一支由大学生组成的岩矿讲解小分队成立了。高若晗是岩矿讲解小分队的第一代成员。

还有几个月,她即将走上讲堂,成为一名中学地理老师。

回忆起一开始的学习经历,高若晗坦言“学地质又苦又累”。但在一次烟台长岛的实习中,当凌晨4点的赶船疲惫,被九丈崖垂直节理的震撼、典型海蚀地貌的壮美瞬间驱散时,她感慨:“课本上的知识突然具象化了,所有辛苦都值了。”

从此,她深深爱上了地质学科。成为讲解员后,不仅将自己的经历融入讲解稿,还创新讲解方式,用生动比喻让晦涩知识变得通俗易懂。“石英和云母这对‘CP’亿万年前就双向奔赴了”“90%的膨润土猫砂,本质是火山沸石风化产物”“韩式烤肉盘上的蜂窝状石板,正是麦饭石,属于天然火山岩,能锁住肉汁”……

高若晗说,她希望将这份对地质的热爱传递给更多孩子,让更多人领略地球历史的魅力。

打造“博物馆+”新生态

“很多师范院校的博物馆还停留在传统展示阶段,而这座岩矿智慧博物馆,真正实现了从静态陈列到动态交互、从封闭教学到开放科普的跨越。”中国科学院院士张国伟评价。

2025年国际博物馆日主题为“快速变化社会中的博物馆未来”,这一主题与高校博物馆紧密相连。高校云集的陕西,拥有多座各具特色的高校博物馆。

西北工业大学航空馆收藏着众多具有历史意义的飞机;西北大学博物馆有“天下第一鱼”和“西大动物”在内的“澄江动物群”化石标本;长安大学公路交通博物馆构建了完整的公路交通展陈体系;陕西科技大学中国轻工业博物馆则是中国第一座以轻工业为主题的博物馆……

陕西省社科院文旅研究中心主任张燕建议,高校博物馆要更好地发挥高校职能,应进一步强化数字化建设,除了构建线上展览,还可利用虚拟现实、增强现实等技术打造沉浸式学习场景,提升了参观者的体验。科普教育是高校博物馆的核心职能之一。在快速变化的社会里,公众对科学文化知识的渴望愈发强烈,高校博物馆应主动作为,针对不同年龄段、不同知识层次的人群,精心设计个性化科普课程与教育活动。

“在人才培养上,高校博物馆可与相关专业深度融合,开设特色课程,让学生参与到博物馆的日常运营、展览策划等实践项目中,培养专业人才。”张燕建议,还可积极争取社会基金支持、开发文创产品,提升自身造血能力,不断提升服务质量与社会影响力,为地方文化建设与旅游发展添砖加瓦。

报道链接:https://qinwen.sanqin.com/app/template/displayTemplate/news/newsDetail/16997/11178333.html?isShare=true